Abbiamo parlato di letteratura fantastica siciliana con Giuseppe Maresca, scrittore, saggista e sceneggiatore – e docente nei licei – che ha pubblicato diversi racconti horror. Ha curato per Algra Editore le raccolte Gotico siciliano (2022) e L’isola delle tenebre (2020).

Siamo abituati a pensare alla letteratura siciliana (quasi) esclusivamente nella sua veste verista, ma oltre “I Malavoglia” esiste un mondo diverso che è stato a lungo trascurato.

Oreste del Buono in una prefazione ai Racconti neri della Scapigliatura editata da Mondadori osservava che mentre nelle altre letterature la fantasia e il fiabesco spesso siano considerate serie A, tanto da dar vita a classici del genere horror come Dracula, Frankenstein o addirittura diventare patrimonio nazionale come Poe, in Italia ci sia una sorta di snobismo verso le tematiche dell’irrazionale e dell’orrore. Nel migliore dei casi è come se ci si sentisse al sicuro quando si raccontano storie realistiche – così da non venir presi per matti – nel peggiore si attribuisce a chi fa horror le etichette di cialtrone, poco colto, o addirittura frutto di “disordine scimmiesco nella ricerca di stravaganze” per citare una famosa lettera di Manzoni a D’Azeglio contro la letteratura gotica.

Come nasce la cultura e la narrativa gotica in Sicilia?

Il gotico in Sicilia nasce dall’unione di due culture, quella normanna, dalle architetture cupe e dalle suggestioni nordiche e quella araba, sfarzosa nelle sue rappresentazioni e solare come i paesaggi orientali. Per citare un termine caro a tanta letteratura sudamericana: “sombraluz”, cioè ombra e luce fuse insieme, Bene e Male, Jekyll e Hyde, come un elemento filosofale imprescindibile poiché in Sicilia non può esistere l’una senza l’altra, sia nei cortili pieni di sole dove le ombre dei portici danno frescura che negli aridi e luminosi paesaggi dell’entroterra dove a fine giornata, quando calano le tenebre della notte, le ombre sono portatrici di visioni spaventose e fantasmi come tra le nebbie dei paesi anglosassoni. In Sicilia la narrativa gotica conosce una vasta e articolata produzione rispetto al resto d’Italia, poiché attecchisce su un ricco corpus di leggende popolari e credenze macabre diffuse capillarmente tra gli abitanti dell’isola. Quello che avviene nella letteratura romantica siciliana è l’incontro tra la veridicità naturalistica di autori come Verga e Capuana con il lato fiabesco e irrazionale delle credenze popolari spesso celebrate dai cantastorie locali come delle vere e proprie danse macabre, ballate a sfondo nero o orrorifico diffuse nel Medioevo in tutto il nord Europa. L’unione tra questi due elementi ha portato alla creazione di una sorta di “Realismo Magico” ante litteram, dove un elemento soprannaturale inaspettato e improvviso si inserisce nella vita quotidiana.

Cosa distingue il gotico letterario siciliano e quali sono le sue prime voci?

Il gotico letterario siciliano si distingue per più di un motivo: la presenza insistita del folkore locale, la ricchezza di dettagli sensoriali, elementi magici da letteratura fantastica tout-court non spiegati e l’inversione della legge di causa-effetto tanto cara alla letteratura realistica e al pensiero comune. Come diceva Jonathan Swift: “La visione è l’arte di vedere le cose invisibili”, e in una letteratura fatta di cose, come quella siciliana, il gotico siciliano vede ciò che gli altri non vedono o non vogliono vedere, va dentro le cose e ne svela i misteri o il mondo fantastico che le circonda. I primi autori in cui questi elementi sono riscontrabili già nella prima metà dell’Ottocento, sono l’agrigentino (ma palermitano di adozione) Vincenzo Linares e il messinese Felice Bisazza. Il primo, oltre ad essere stato autore di racconti neri come I beati Paoli o Il marito geloso, è stato un teorico e promotore in Sicilia della nuova tendenza fantastica della letteratura europea. Il secondo è stato un rigoroso studioso del folklore siciliano e autore di pregevoli ballate che raggruppò nella raccolta Leggende e ispirazioni, dove compaiono ballate macabre come I beati Paoli (tanto per sancire la continuità di un mito tragico già incontrato in Linares) i leggendari giustizieri del popolo e riparatori di torti, in realtà sono sadici praticanti di un culto demoniaco che, come i monaci che compaiono nella fortunata serie cinematografica dei resuscitati ciechi di Armando De Ossorio, nascondono dietro le belle intenzioni il loro sadismo e il loro gusto per l’uccidere gratuitamente. Bisazza è particolarmente abile nel descrivere questi monaci infernali, che parlano all’unisono e si radunano in un antro tetro per praticare i loro culti blasfemi, non provano alcun tipo di umana pietà e quando sono chiamati a riparare il tradimento subito da una donna del popolo da parte del marito, non si limitano a uccidere lui e la sua amante, ma anche il neonato frutto della loro relazione e forse la stessa mandante.

Ma anche autori che sono colonne portanti del realismo hanno frequentato il racconto gotico.

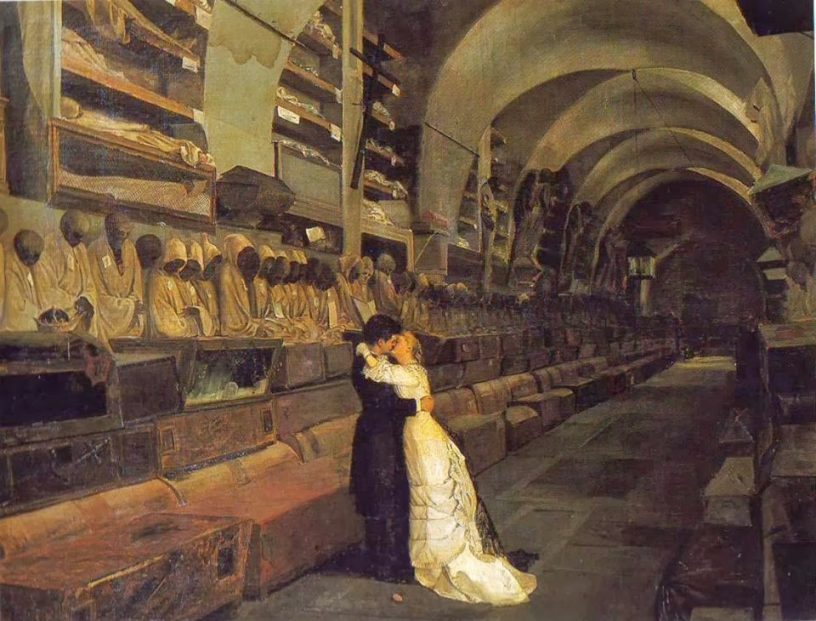

Anche Giovanni Verga, da buon ex scapigliato, sembra non poter resistere al richiamo del soprannaturale, del nero e del fantastico, come dimostrano il finale di Rosso Malpelo e le Storie del castello di Trezza. Pochi ricordano un racconto come Le festa dei morti. Verga attinge alla tradizione folkloristica siciliana che vuole i defunti uscire dai sepolcri la notte del 31 Ottobre per andare a trovare i loro cari e portare giocattoli e dolciumi ai bambini, e inventa una leggenda per cui in una radura prospiciente al golfo di Agnone, una sorta di prete-zombi celebra una messa per le anime dei defunti del mare che escono dalle loro tombe in forma di spettri per assistervi. I pochi marinai che in quella notte solcano le acque di quella baia, ne vedono le luci e mormorano atterriti questa storia.

Perché pensa che la letteratura italiana sia malata di realismo?

Barker disse una cosa molto interessante: “La realtà è solo un pregiudizio borghese, e io la odio per questo!”. Facciamoci caso, sono proprio i borghesi che vogliono lo status quo immutato e immutabile, perché se così non fosse, tutte le loro belle risposte preconfezionate andrebbero a farsi benedire, tutta la spocchia che poggia spesso sul nulla di una certa classe dirigente si scontrerebbe con l’immaginazione, con un mondo dove i ruoli di buoni e cattivi non sono così definiti e soprattutto dove tutto può succedere e non ci sono limiti. Freya Stark diceva: “Le civiltà non degenerano per paura, ma perché dimenticano che la paura esiste”, e la nostra civiltà, basata sul benessere di pochi che diventa la certezza di molti, non vuole avere paura, perché la paura, quella buona della narrativa fantastica, è caos emozionale e il potere non ama le emozioni, quindi non meravigliamoci se un giorno tutto questo padiglione del nulla in cui viviamo implodesse su sé stesso. L’horror è sempre stato una livella, un genere in cui buoni e cattivi, ricchi e poveri, belli e brutti, sfortunati e fortunati hanno un destino comune e ineluttabile: la Grande Mietitrice