Occorre che l’elettore che si recherà alle urne il 14-15 maggio e il candidato che aspira al Consiglio considerino lo stato attuale, i rischi e le prospettive future dell’Università in Italia e in particolare la condizione degli atenei meridionali. La sede del CNSU, con la possibilità di interloquire direttamente con il ministero dell’Università è particolarmente importante in questo senso.

- In Italia è in corso un attacco all’università. Sul piano delle risorse e del finanziamento, della concorrenza delle università telematiche, della precarizzazione della ricerca. Cruciale è il decreto Bernini, per ora sospeso (ma non cassato) alla luce delle proteste dei sindacati e dei dottorandi.

L’Università italiana è da anni sotto finanziata, per pareggiare gli altri paesi europei servirebbero 7-8 miliardi. La riforma Bernini prevedeva tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario (Ffo): 513 milioni di euro in meno, riduzione per gli atenei siciliani di 35 milioni e per l’università di Catania di 12 milioni e mezzo. Mezzo miliardo a cui si aggiungono 250 milioni per il mancato adeguamento degli stipendi.

Non solo, la legge di Bilancio 2025 prevede il blocco del turnover per il 75%, ma anche oltre 700 milioni di ulteriori tagli nel prossimo triennio ai fondi del Ministero dell’Università e della Ricerca. Secondo stime della CGIL, nel 2026 il 60% delle università italiane pubbliche sarà in dissesto.

- Università telematiche: la concorrenza sleale di atenei-farsa for profit che operano senza leggi

Le “università” telematiche in soli nove anni hanno quintuplicato le iscrizioni. “Ospitano” l’11,5% degli studenti italiani. Dal 2019 è consentito loro di acquisire la forma di società di capitali. L’obiettivo è esplicitamente profit. Istituite vent’anni fa, hanno operato -talvolta operano- in un quadro normativo speciale se non anomalo e di gran lunga più favorevole rispetto a quello degli atenei pubblici “tradizionali”. Con grande danno della qualità didattica, se di didattica si può parlare. Il rapporto medio studenti-docente negli atenei a distanza è di 348,8 a 1, negli atenei veri 28,5. Numeri incredibili: le conseguenze sono videolezioni asincrone, valutazioni a test a crocette, una pseudo-didattica farsesca prima del pezzo di carta.

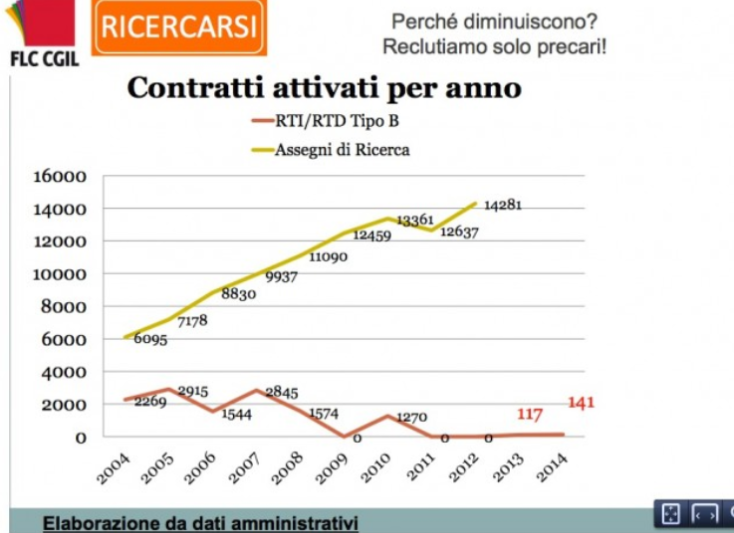

- Precarizzazione: dal 18% al 45% di precari in 15 anni.

Considerando soltanto le figure principali della ricerca accademica (escludendo altre figure come borsisti e docenti a contratto) la quota di precari, che nel 2010 era del 18,5%, nel 2024 è arrivata al 45,32%. Le garanzie poi sono pochissime: meno di un quarto ha una tenure-track, cioè un percorso che può portare a una stabilizzazione come docente di ruolo. La riforma del 2022, introdotta dal governo Draghi, ha cercato di ridurre la proliferazione di figure precarie, eliminando l’assegno di ricerca e il ricercatore a tempo determinato di tipo A. Al loro posto, è stato introdotto un contratto di ricerca con condizioni più dignitose, come contributi, tredicesima e una durata minima biennale.

La riforma Bernini, con uno spaventoso passo indietro, nel segno della frammentazione contrattuale e della precarizzazione prevede ben sei figure contrattuali precarie della ricerca, tra cui un nuovo contratto post-doc con condizioni peggiorative rispetto al contratto di ricerca. Sono stati introdotti anche contratti di collaborazione per studenti e borse di assistente alla ricerca, oltre alla figura dell’adjunct professor, che può essere nominato senza concorso.

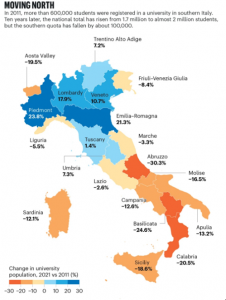

- L’esistenza degli atenei meridionali oggi è a rischio. Discutere dell’università al Sud significa discutere della questione meridionale: negli ultimi venti anni sono andati via dalla Sicilia 300 mila persone, di cui 200 mila sotto i 35 anni. Ogni anno la Sicilia perde 15 mila persone di cui 7 mila giovani laureati. Il 25,6% degli studenti meridionali studia nelle università del Nord. 175.000 ragazzi, che significa una diminuzione dello 0,4% del Pil del Meridione. In questo senso la direzione da prendere è quella indicata da una delle proposte di uno dei candidati Unict, Gianfrancesco Pisa: un intervento strutturale di potenziamento del sistema universitario dell’intero Centro-Sud, aumentando almeno del 20% i finanziamenti delle università che già soffrono il calo degli iscritti.

- E’ in atto nel mondo una epidemia di disturbi mentali, soprattutto tra i giovani. Indicarne le cause non è semplice né la risposta è univoca, ma un ruolo centrale sembrano avere l’esposizione precoce agli schermi e l’uso massiccio dei social: connesso a ciò il ripiegamento dell’infanzia nel virtuale con la mancanza di luoghi e di esperienze nella vita reale, l’aumento della solitudine tra i giovani, l’assenza di amicizie e di luoghi di ritrovo. Questo disagio può manifestarsi con forza e diventare debilitante per molti studenti. Le lezioni e gli esami, le preoccupazioni per la carriera accademica e le aspettative sociali possono essere la fonte principale di malessere psicologico. Discuterne significa anche riflettere e valutare la logica meritocratica e competitiva o la responsabilizzazione del malessere che informano molte narrazioni correnti sulla vita universitaria.

Sarebbero molti altri i temi da affrontare, tutti significativi. Questi speriamo che servano per essere studenti più consapevoli: sia alle urne sia nella nostra vita ordinaria di studenti. È chiaro che soltanto attraverso l’informazione e la conoscenza possiamo sperare di incidere e dare una direzione al corso delle cose, di determinare e non essere determinati del tutto dai processi del presente.