Siamo felici di ospitare un intervento della professoressa di glottologia e linguistica Iride Valenti. Un prezioso contributo per orientarsi nel dibattito sul “sicilianismo” e la difesa del dialetto. Un dibattito spesso inquinato da posizioni ideologiche, dietro le quali si confondono strategie volte a raggranellare consensi elettorali. Recente il disegno di legge, firmato da alcuni deputati autonomisti, poi subito sospeso anche grazie alla decisa opposizione del mondo accademico, che prevedeva di istituire come lingua co-ufficiale della Sicilia la «lingua siciliana», da studiare e parlare a scuola. Iniziativa preceduta dalla decisione dell’assessore regionale alla pubblica istruzione, Mimmo Turano, di stanziare ben 405 mila euro per finanziare progetti di valorizzazione del “dialetto siciliano” (quale?) nelle scuole.

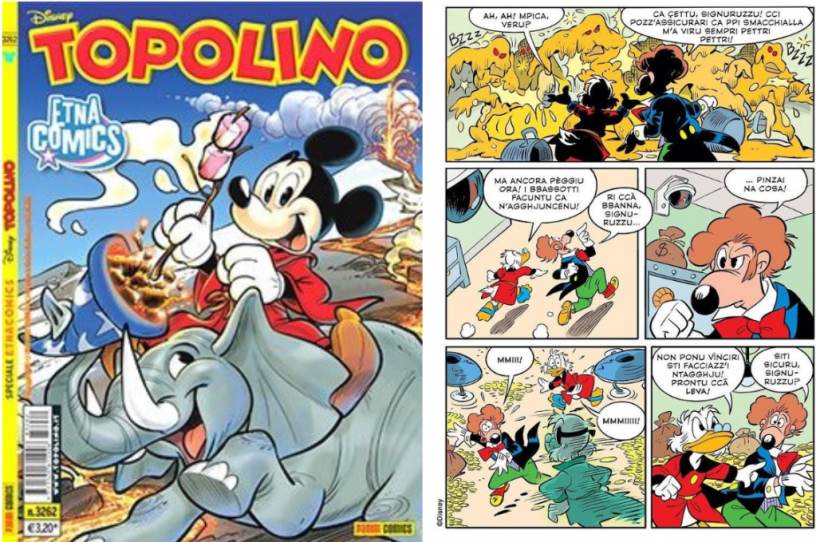

Lo scorso 15 gennaio, è uscito in edicola il numero 3608 di Topolino, contenente una storia in catanese. L’adattamento in questa varietà di siciliano è stato realizzato dal collega e amico Salvatore Menza, professore di Glottologia e Linguistica nel Dipartimento di Scienze Umanistiche del nostro Ateneo. Le esilaranti pagine della storia “Zio Paperone e il PDP 6000” sono precedute da una breve nota esplicativa, di cui è autore lo stesso Menza, relativa a convenzioni grafiche particolari e alla rappresentazione di fenomeni di raddoppiamento o trasformazione di singoli suoni dovuti al contesto, «riprodotti nella grafia per favorire una lettura più aderente alla realtà sonora del dialetto» (Menza, Quello che state per leggere. Ovvero, come è stata trattata la traduzione in dialetto della storia nelle prossime pagine, in Topolino n. 3608, p. 9).

La leggerezza con la quale il linguista restituisce alla sua città la versione scritta del catanese è il risultato di anni di studio e riflessione teorica sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche del complesso sistema dialettale siciliano. Menza ha deciso di riprodurre il catanese parlato contemporaneo e non una forma letteraria, pansiciliana e, perciò stesso, lontana dalla dimensione orale. La scelta si colloca in una posizione diametralmente opposta rispetto a quanto ambiscono a fare il più delle volte i sostenitori del sicilianismo linguistico che, ancora oggi, si ostinano – attraverso il web o operazioni editoriali di grammaticografia e lessicografia non scientificamente fondate e avulse dalle acquisizioni moderne della linguistica – a proclamare la necessità di usare il siciliano come lingua scritta e parlata in tutti i contesti, anche in quelli ufficiali, e per ogni diversa tipologia testuale (anche come metalinguaggio), per salvarlo dal pericolo di scomparsa e per “difendere l’identità della Sicilia”.

Non entro qui nell’inutile, artificiosa, ideologica e mal posta questione del siciliano dialetto o lingua. Innumerevoli lingue sono scomparse nel corso della storia e a poco è valso l’intervento di singoli gruppi di parlanti in assenza di una volontà collettiva e della condizione fondamentale per la sopravvivenza di ogni lingua: che sia parlata e trasmessa già nel contesto familiare. Ciò che mi preme sottolineare in questa breve nota è che un’operazione come quella di Salvatore Menza si configura come un’importante iniziativa per la conservazione e la salvaguardia del dialetto, per quella che lo stesso Menza definisce (nel commento all’edizione dell’8 maggio 2025 del secondo numero di “Palori ‘ncruciati a schema libbiru” ne La Sicilia, fortemente voluto dal giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso) «la gioia di riscoprire o “liberare” parole del nostro fondo affettivo». Un dialetto che, a contatto con la sempre più forte pressione dell’italiano, mostra evidenti i segni del mutamento soprattutto dal punto di vista lessicale ma che, tutto sommato, non cede.

Voglio qui ricordare che dagli anni Cinquanta del secolo scorso, in ambito accademico il siciliano è stato studiato e salvato dall’oblio in modo sistematico. Proprio lo scorso anno sono stati celebrati, tra Palermo e Catania, i settant’anni della fondazione del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, nel cui alveo la ricerca incentrata sul siciliano scritto e parlato ha prodotto un patrimonio inestimabile di opere scientifiche e di archivi grazie ai quali proseguire gli studi.

Ad esempio, nella sede catanese del Centro denominata “Opera del Vocabolario Siciliano”, fu ideato e poi realizzato tra il 1977 e il 2002 (in cinque volumi) il grande Vocabolario Siciliano, un’opera che tiene conto di tutte le varietà dell’isola, pubblicata dal Centro sotto la guida di Giorgio Piccitto, prima, e di Giovanni Tropea e Salvatore C. Trovato, poi. La maestosità di una simile attività lessicografica ha alimentato e continua ad alimentare inevitabilmente gli studi di lessicologia ed etimologia oltre che di geografia linguistica e di sociolinguistica storica, consentendo la messa a punto di ricerche imprescindibili per la conoscenza e la salvaguardia del complesso sistema linguistico siciliano.

Della necessità di conservare e salvaguardare il siciliano, il mondo universitario siciliano (e non solo) ha detto e, soprattutto, ha scritto tanto e in molte sedi editoriali accademiche di elevato prestigio. Ciò è stato fatto in italiano e non per una forma di disprezzo del siciliano (come qualcuno erroneamente potrebbe sostenere), ma perché utilizzare il siciliano in forma scritta per un lavoro scientificamente fondato di linguistica – superate le difficoltà di rappresentazione legate all’opportunità di ricorrere a un sistema ortografico univoco – avrebbe significato e significherebbe precluderne la lettura al di fuori dei confini regionali e andare contro l’idea stessa di universitas studiorum. E significherebbe travisare le indicazioni chiaramente espresse nelle linee guida per l’attuazione della Legge regionale 9/2011 “Norme sulla promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle Scuole”, secondo cui

«[i]n un mondo che rischia di perdere la capacità di orientarsi nel presente e di muoversi verso il futuro, la tutela del patrimonio storico e artistico e la salvaguardia della cultura regionale sono obiettivi da perseguire, a patto però che siano adottati adeguati strumenti critici e culturali, e ci si avvalga della guida di referenti istituzionali e scientifici. Non si tratta, infine, di costruire steccati identitari; non si tratta di rispolverare anacronistici miti indipendentisti e di brandire le identità locali come armi di segregazione culturale, né tanto meno di mettere in discussione la proiezione nazionale e sovranazionale, che oggi è presupposto irrinunciabile e risorsa preziosa per la politica e per la crescita della società civile. Si tratta piuttosto di comprendere la portata dei processi di modernizzazione e di riflettere sul presente esplorando il passato».

I dialetti locali, almeno fino al Novecento, sono stati usati solo nell’oralità e sono rimasti fuori da ogni processo di elaborazione scritta (financo lessicografica), spesso in nome di una varietà super-locale di siciliano coinaico: ben vengano allora esperimenti come quello di Salvatore Menza, capaci di accendere la luce sulle specificità (anche solo di rappresentazione scritta) di una singola varietà di siciliano e ispirare forse altri a fare lo stesso con altre varietà dell’isola (penso ad es. a quelle metafonetiche).

Ma si ricordi che è quantomeno utile (e dignitoso) attingere dagli studi esistenti e che la mancanza di confronto con la ricerca accademica inficia sul piano teorico e metodologico la bontà di qualunque ricerca dilettantistica e autopromossa. Non ci si improvvisa linguisti, cioè esperti di linguistica (“scienza che studia il linguaggio, le lingue e le loro reciproche influenze dal punto di vista teorico e generale, storico e descrittivo”), come non ci si improvvisa medici, ingegneri, avvocati, fisici, matematici, informatici, allenatori sportivi, imprenditori agricoli ecc. ecc.: a ciascuno il suo.